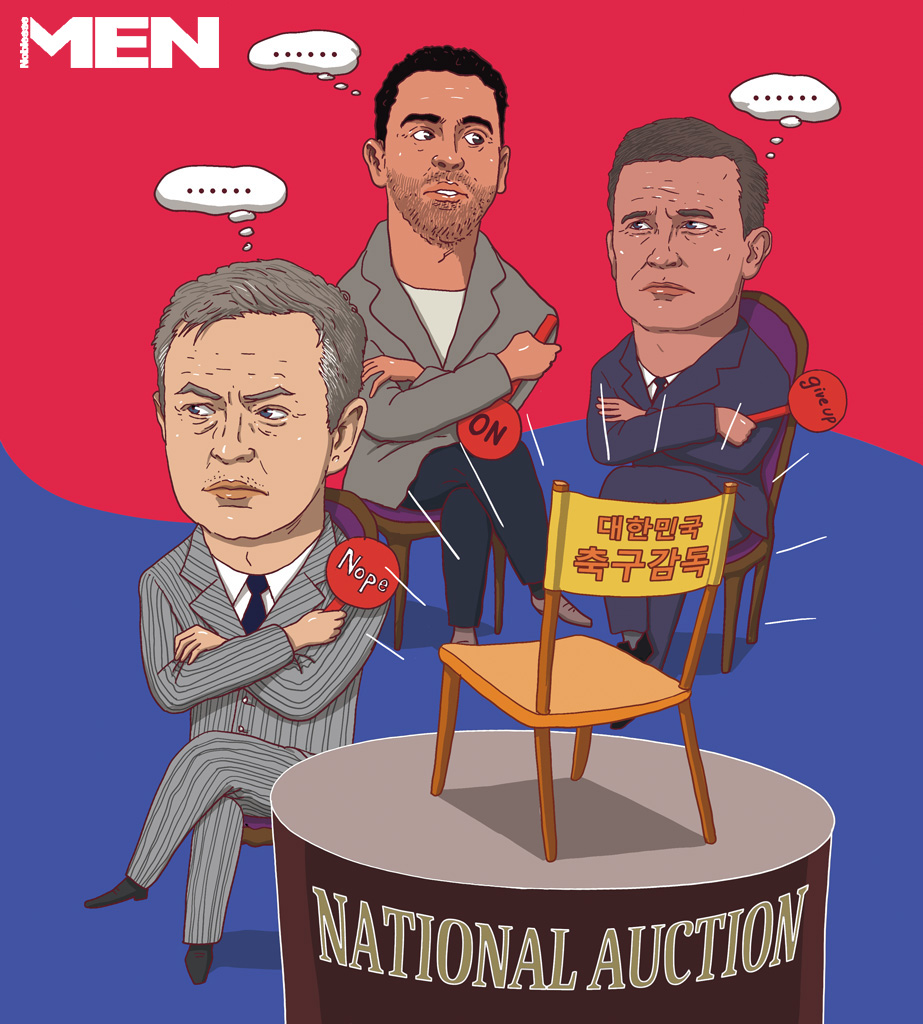

외국인 감독은

‘한국 국대’에 반하지 않았다

대한민국 축구 국가대표팀 사령탑이 공석인 가운데,

유명 해외 감독들은 한국 팀을 선뜻 맡으려 하지 않고 있다.

대한민국 축구 국가대표팀 사령탑이 공석이 된 것은 지난 2월이다. 전차 군단의 레전드였던 위르겐 클린스만이 불명예스럽게 지휘봉을 내려놓았다. “시대가 변했다”는 말은 일견 일리가 있지만, 과도한 재택근무에 이은 아시안 컵의 초라한 성적표는 중도 하차라는 결과로 이어졌다. 명예롭게 국가대표팀을 떠난 감독은 단 두 명에 불과하다. 거스 히딩크 그리고 파울로 벤투. 두 사람은 각각 월드컵에서 성과를 낸 뒤 박수를 받으며 떠났다. 그 결과 여론은 더 이상 국내파 감독을 원하지 않는다. 주말마다 유럽 축구를 보며 위르겐 클롭, 조제 모리뉴, 호셉 과르디올라, 안토니오 콘테 등 유명 해외 감독을 접한 이유도 있을 것이다. 그런 거장들이 손흥민, 이강인, 김민재를 이끌고 세상을 다시 한번 놀라게 한다면 얼마나 행복할까. 하지만 현실과 동떨어진 이야기다. 절박함이 없다면 한국을 찾을 감독은 많지 않다. ‘명장’들은 클럽팀 감독을 선호한다. 자신의 철학을 한껏 입힐 수 있는 ‘팀’과 결과를 향한 힘찬 도전을 원한다. 재정적 뒷받침도 되는 클럽팀이라면 명예와 실리까지 노릴 수 있다.

축구 변방인 아시아에서 경력을 이을 감독이라면 자신의 ‘레벨’을 높이기 위한 과감한 도전이 필요하거나, 이미 정점을 찍고 내려오는 길에 반전 혹은 실리를 챙기기 위한 상황일 가능성이 높다. 그런 의미에서 월드컵 파란을 일으켜 명성을 떨치고 싶은 이에게 한국은 가장 매력적인 선택지 중 하나일 것이다. 나름 ‘월드 클래스’로 이름을 알리는 선수들, 향상된 생활환경 및 각종 인프라, 일부 아시아 국가의 축구협회 혹은 클럽과 달리 깔끔한 급여 문제 등 새로운 도전을 향한 외국인 감독의 눈길을 끌기에 충분했다. 하지만 클린스만의 경질 이후 한국 국가대표팀 감독직을 향한 세간의 시선은 확 달라졌다.

최근 리버풀 FC와 이별을 앞둔 위르겐 클롭 감독이 차기 행선지로 한국이 어떤지에 대한 질문을 받았다. 잠시 생각하던 그는 “클린시(클린스만의 애칭)를 보면 제가 그 자리를 맡아도 될지 모르겠네요. 마무리가 좋지 못했죠”라고 답했다. 그렇다. 동상이몽이다. 우리의 기억과 경험에 클린스만은 ‘똥물을 엎은 먹튀’지만, 그는 극적으로 자신을 변호하고 포장했다. 유럽의 각종 방송에 출연해 한국 선수단의 불화 때문에 힘들었다고 토로하는 한편, 아시안 컵에서 무려 ‘4강’을 달성했음에도 여론에 휘둘려 부당하게 경질당한 피해자라며 호소했다. 결과적으로 유럽 감독들에겐 꽤 설득력을 얻었다. 금전 치료라도 가능하면 좋겠지만, 대한축구협회의 상황도 좋지 않다. 천문학적 훈련 센터 건립 자금 확보도 여의치 않은데, 클린스만에게 100억 원 가까운 위약금을 지급했다. 2024 파리 올림픽 본선 진출 실패로 후원금도 대폭 줄었다. 현실적으로 두둑한 베팅 주머니는 없다. 옛 명성과 희미한 비전에 기대어 새 감독을 찾았지만,헛수고였다. 가장 유력했던 제시 마치는 우리를 지렛대 삼아 캐나다 국가대표팀에 골인했다. 이케르 카시야스, 사비 에르난데스 모두 간만 보고 협상은 결렬되었다. 일각에서는 외국인 감독이 학습 효과를 얻었는지, 약속이라도 한 듯 자국에서의 재택근무를 기본 계약 조건으로 내세운다는 소식도 들린다. 클린스만의 위약금 조항이 대단했던(?) 덕분에 그들 역시 비슷하거나 그 이상의 조항을 원한다. 누군가는 내려놓아야 해법이 보일 것이다.

김동환

<풋볼리스트> 기자. 축구를 말과 글로 전하고 있다.